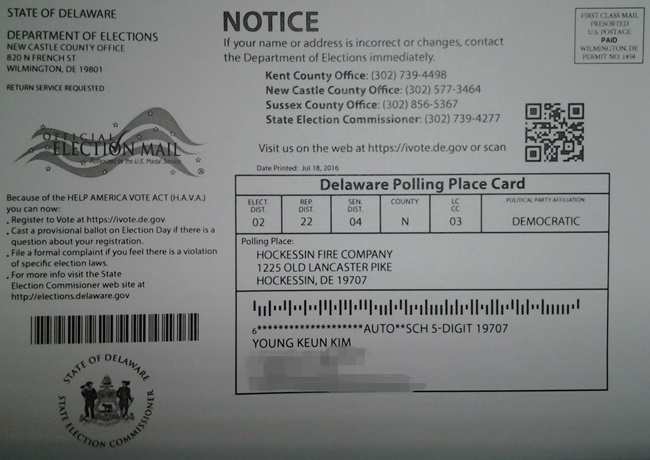

아직 TV토론은 시작도 하지 않았지만 바야흐로 선거의 계절이 돌아오긴 한 모양입니다. 투표 장소와 투표 일정을 알리는 안내우편을 받고서 든 생각입니다. 시민으로서 누릴 권리를 행사하라는 안내입니다.

며칠 앞으로 다가온 Jury service 는 시민으로서의 의무입니다.

권리든 의무든 일상에 매어사는 시민들에게는 때론 거추장스러운 일로 다가올 수도 있습니다. 저처럼 자영업자들에겐 그 거추장스러움이 더할 수도 있습니다.

이번이 세번 째인 배심원 의무는 그 통지를 받은 날부터 묵직한 스트레스가 함께 한답니다. 행여 배심원으로 선택되어 며칠 동안 시간이 뺏기는 것은 아닌지 하는 염려가 따르기 때문입니다. 다행히 지난 두 차례 배심원 소집에서는 모두 하루 시간이 동원되는 것으로 끝났는데 이번엔 어떨지 모르겠습니다.

투표에 이르면 조금 이야기가 달라집니다. 의무는 반드시 해야만 하는 것이고, 의무를 다하지 않을 때는 불이익 또는 벌칙을 감당해야 하지만, 권리란 나의 의지에 달린 일이므로 행사를 하지 않는다 하여도 당장 어떤 불이익을 당하거나 벌칙이 주어지는 일이 아니기 때문입니다.

제가 한국에서 살 때 국가공동체에게 의무를 다한 것은 병역의 의무였습니다. 만 31개월 며칠 동안의 군생활과 거의 10여년에 가까운 향토예비군 의무를 다한 것이지요.

한국에서 대통령선거를 해본 적은 단 한번도 없습니다. 제가 한국에서 살 때는 저처럼 보통 시민들은 대통령을 직접 선택할 권리가 없었기 때문입니다. 제가 투표권을 행사할 수 있는 나이가 되었을 무렵부터 한국을 떠날 때까지 대통령 선거는 이른바 체육관 선거였기 때문입니다.

그런 까닭인지는 몰라도 여기와서는 의무는 의무대로 권리는 권리대로 시민으로서 할 수 있고, 해야만 하는 일들은 열심히 하고 있습니다.

종종 한국내 선거 풍토에 대한 절망감을 토로하는 글들이나 이야기들을 보거나 들을 때가 있습니다.

지나간 일(역사)들을 뒤돌어볼치면 여기나(미국) 거기나(한국) 매한가지 아닐까 합니다.

19세기가 끝나갈 무렵의 조선은 패망 직전이었습니다. 그 무렵의 미국은 동(뉴욕)에서 서(샌프랜시스코)까지를 완전 통합하고 세계 판도의 새 주역으로 떠오를 때였습니다.

그 무렵의 미국의 모습을 앙드레 모로아는 그의 미국사에 이렇게 그리고 있습니다.

“실리주의적인 모사꾼들이 정치에서 주로 한 가지 문제에만 관심을 기울였다. 그것은 어떻게하면 헌법, 의회, 주정부 그리고 시청을 자신의 이익을 위해 이용할 수 있는가 하는 문제였다. 유혹은 크고 허술했기에 사업가가 자신을 도울 수 있는 위치에 있는 정치인에게 이익의 일부를 제공하는 것은 얼마든지 가능한 일이었다. – 중략 – 각 주의원들의 소행도 별로 나을 게 없었다. 연방의회마저 대사업가의 이익을 대표해 선출된 의원으로 가득 차 있었다. 이 시대에 미합중국의 첫째가는 위험 요소는 파렴치였다.”

오늘이라고 뭐 크게 달라진 게 있겠습니까만, 앙드레 모로아는 당시 상황에 대해 이런 사족을 달았답니다.

“아메리카의 민주주의는 실패한 것인가? 그렇지 않다. 다만 아메리카의 민주주의가 너무 빨리 성장하는 바람에 법률과 도덕이 뒤따르지 못했을 뿐이다.”

사람 – 곧 시민들의 깨우침을 요구한 것입니다.

19세기나 21세기나, 미국이나 한국이나, 언제 어디에서건 여전히 유효한 권리와 의무에 대한 시민들의 깨우침입니다.