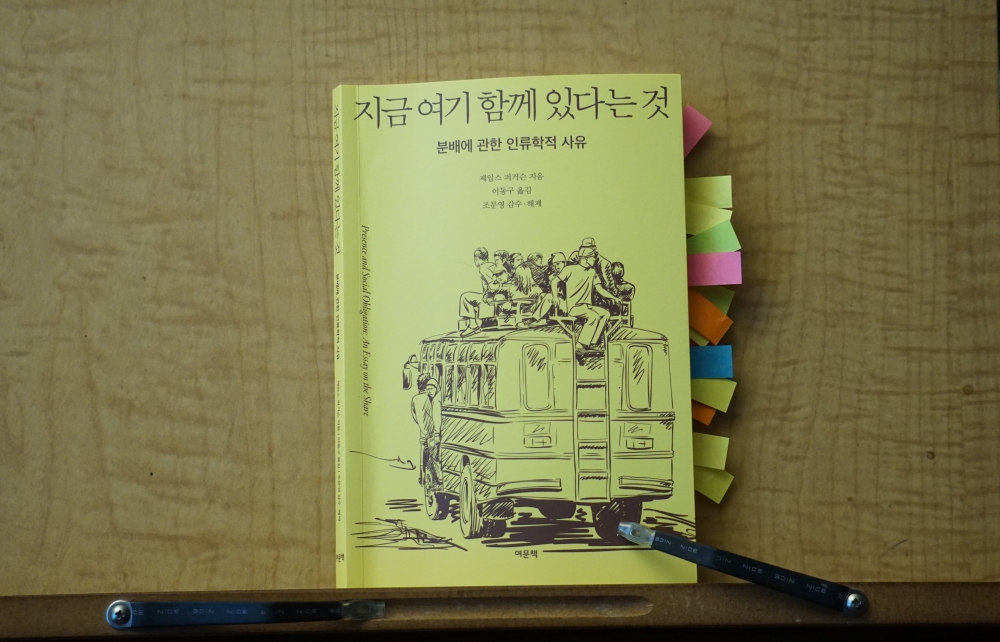

지난 밤 거세게 불던 비바람이 더위를 좀 데리고 가주나 했건만 여전히 찌는 하루였다. 에이 이런 날은 게으름이 최고다. 하여 손에 든 책이다. 인류학자 제임스 퍼거슨(James Ferguson)이 쓴 <지금 여기 함께 있다는 것 : 분배에 대한 인류학적 사유>다. 한글책 이름 <지금 여기 함께 있다는 것>이 원제인 < Presence and Social Obligation, 현존과 사회적 의무> 에 비해 내게 훨씬 가깝게 다가와서 손에 들었던 것인데, 부제인 <분배에 대한 인류학적 사유>보다 원래 부제인 < An Essay on the Share 분배에 대한 에세이>가 더 그럴 듯했다.

아무튼 내게 분배니 기본소득이니 인류학적 관점이니 하는 이야기들은 아직 어렵다. 헌데 굉장히 재밌다. 게다가 짧다. 역자 이동구의 말과 추천사를 다 포함해도 고작 130쪽이다.

내가 살아가는 오늘을 전해주는 뉴스들은 대개가 좀 삭막하다. 지금 여기 내가 살고 있는 미국 작은 시골 마을이나 한국이나 아님 세계 어디라도 거의 엇비슷하다. 일테면 불평등, 차별, 배제, 편가름 등등 답답함을 몰고오는 소식들이 넘쳐나는 일들이 하루라도 거름없이 이어진다. 나야 다 살아가는 인생길로 접어들었으니 그렇다손 치더라도 내 아이들은 장차 어떤 세상에서 살까하는 염려가 떠나지 않는 뉴스와 풍문 속에서 산다고 할까?

책을 덮고 나니 잠시라도 그런 삭막함과 답답함, 불안과 염려들이 사라지는 맛을 볼 수 있어 참 좋았다. 사람살이에 대한 희망과 역사를 주관하는 신에 대한 내 믿음을 확인시켜주는 책이었다.

저자는 주로 남아프리카 공화국 때로는 미국 이야기들과 이런 저런 내가 난생 처음 들어보는 학자들의 이름들과 그들의 이론들을 설명하면서, 노동, 일자리, 분배, 좌파, 우파, 국가, 사회, 공동체 등등 많은 이야기들을 하고 있는데, 내 머리 속에는 내가 이미 모두 조금씩은 겪었던 일들이 마구 뒤섞여 떠오르던 것이었다.

일테면 내가 어릴 적인 1960년대 당시만해도 변두리였던 신촌 언덕배기 동네에 수도관들이 이어지던 때 윗집과 아래집 사이 벌어졌던 아귀다툼이 생각났다던가, 1960년대 말 신문로 일대 판자촌들에 살던 이들이 쫓겨나간 응암동 천막촌 친구의 합판 마루방과 그 동네에 나뒹굴었던 순복음교회의 광고지들, 청계천 난민들이 쫓겨나간 경기도 성남의 그 아수라가 지나간 70년대 초 진흙창 거리들이 마구 내 머리속을 오갔던 것이다.

이제 거의 사십 년이 가까워 오는 이민 초기, 덩치는 나보다 크되 머리 피도 안마른 어린놈들이 눈 찢는 흉내를 내며 chink, chink를 함부로 외쳐댔던 떄도 생각나고, 아시안 아이들론 유일했던 내 아이들 학교로 말도 안되는 이유로 호출되었던 일도 생각나던 것이었다.

이 책은 한나 아렌트가 말하는 다원성, 곧 ‘모든 사람이 각자의 현실이 보장되는 세계에서 다른 사람과 함께 사는 기쁨’을 뛰어넘는 세계를 꿈꾸는 제임스 퍼거슨의 학자적 꿈 이야기다. 그는 학자로서 인류들이 걸어갈 희망적 세상을 제시하고 있다.

바로 현존(Presence) – 국가, 사회, 공동체 등등의 이름을 뛰어넘어 ‘지금 여기 함께 있다는 것’이 모든 분배의 유일한 조건이 되는 세상, 나아가 “지금, 여기’가 세상 이 쪽 끝에서 저쪽 끝까지 확장되어 이어지는 세상, 마침내 인류들의 오랜 어제의 꿈들이 오늘에 이어지는 세상, 뭐 그런 학자적 꿈!

비록 오늘은 답답한 뉴스들이 넘쳐나는 세상에 머물고 있을지라도.

아주 잘 쉰 하루에 감사!