<하나와 한나>

새벽 3시 30분에 집을 나서 하나네로 향했다. 하나는 이번 여행을 함께할 친구 부부의 맏딸이다. 내 딸아이 이름은 한나인데, 같은 영어 이름을 서로 다르게 불러 그렇게 굳었다. 하나 아빠와는 한 이십년 가까이 한 사이이다.

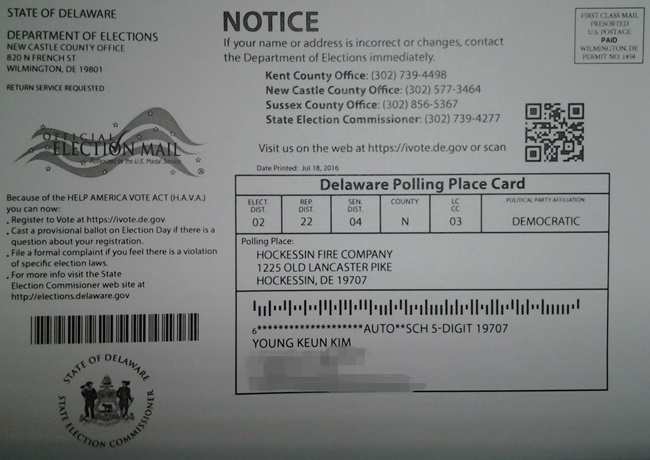

그를 처음 만났을 때만 하여도 우리 모두 아직은 청춘이었다. 동네에서 같은 업을 하는 사람들끼리 협회를 만들어 서로 도우며 커가자는 생각으로 처음 의기투합했던 우리들은, 당시만해도 몸과 마음 모두 청춘이었다. 그렇게 협회와 한인회 일을 함께하며 가까워졌고, 세상을 보는 눈높이가 많은 부분에서 엇비슷하여 허물없이 지내는 사이이다. 물론 하나엄마와 한나엄마도 가깝다. 제법 긴 세월을 가까이 지낸 뒷면에는 조금은 뾰족하고 협량한 우리 부부를 언제나 가까이 받아주는 하나 엄마, 아빠의 넉넉함이 있었다.

손에 잡힐 듯한 저쪽 세월인데, 그 시절에 함께 했던 사람들 가운데는 이미 세상을 뜬 사람들도 있거니와 은퇴하여 두분불출인 사람들도 많고, 더러는 노환으로 앓는 이도 있다. 그 중 많은 이들이 은퇴 일시를 저울질 하고 있는 가운데, 당시 젊은 축이었던 하나 아빠와 나는 아직 씩씩한 현역이다. 물론 하나 아빠도 업을 바꾸어 세탁업보다는 조금 규모가 큰 세차업을 하고 있기는 하다.

우리집에서 하나네까지는 약 20여분, 하나네에서 필라델피아 공항까지 역시 20여분 걸리는 거리이므로 그곳에서 출발하기로 한 것이다.

하나네와 우리가 함께 이번 여행을 함께하게 된 것은 어찌보면 내 딸아이 한나 덕인지도 모르겠다.

지난 6월 중순에 아내와 함께 딸아이 얼굴을 보러 갔었다. 그동안 몇번의 시행착오 덕으로 이젠 맨하턴 지하철 노선이 낯설지가 않다. 그날 우리는 Ground zero를 갔었는데 그곳을 가는 길에 한나가 물었던 것이다. “올해 한국갈 계획이 없냐?”고. 15일 정도 쓸 수 있는 휴가일이 있는데 엄마, 아빠가 한국 나갈 계획이 있다면 함께 나갔다 왔으면 좋겠다는 이야기였다.

내 대답은 아내와 딸아이에겐 사뭇 뜬금없었겠지만 그 무렵 내 생각을 아주 솔직히 던진 것이었다.

“엄마는 내년에 한국 나갈 계획이 있고, 그 때 아빠도 함께 갈려고 했는데…. 이러면 어떨까? 한국은 내년에 엄마랑 한나랑 함께 갔다 오고, 올 여름엔 한나랑 아빠랑 기차타고 미국 횡단을 한번하면 어떨까?”

머뭇거리는 딸아이를 나는 밀어부쳤다. “어때? 좋지? 한나야! 내가 구글에서 좀 조사를 해보았는데 열차여행이 아주 멋있겠더라고. 네 휴가 기간에 맞추어 한번 계획을 짜보자구? 아빠가 열차정보 링크 알려줄 테니까, 한번 계획을 짜볼래?”, 그렇게 다구치는 나에게 딸아이는 웃음으로 대답했던 것이다. “엉”

딸아이와 헤어져 돌아오는 길에 아내가 비웃음 가득한 얼굴로 내게 던진 말이다. “아이고, 그렇게 자기 딸을 몰라요? 행여 한나가 아빠랑 여행을 가겠다? 꿈깨세요!”

늘 그렇듯 아내는 정확했다. 내가 사랑하는 딸 한나는 그날 이후 열차여행에 대한 이야기를 꺼내 본 적이 없기 때문이다.

그리고 7월초쯤에 특별한 일없이 우리부부는 하나네 집에 들려 차 한잔 나누게 되었는데, 그날 나는 이번 여름에도 그저 꿈으로 남게된 기차여행 이야기를 하였던 것이다. 내 이야기를 다 듣고난 하나아빠는 아주 간단히 대답하였다. “그럼 우리끼리 한번 갑시다!”

고향이 충청도인 하나아빠는 말이 어눌하고 느린 편이지만, 내가 운전해 가면 한 시간이 걸릴 거리를 반 시간이면 족히 갈만큼 행동은 빠른 편이어서 그로부터 일주일 후에 완벽한 여행계획을 짯던 것이다.

우리 부부가 새벽 3시 30분에 집을 나선 것 역시 하나아빠가 세운 계획대로였다.

Ground zero를 찾았던 날, 새로 조성된 World Trade Center Transportation Hub에 걸린 성조기를 배경으로 사진을 찍으며, 십수년 전 했던 내 생각 하나가 떠올라 여기 옮긴다.

Russell W. Peterson은 올해 여든 네 살의 노인이다.

그는 지난 해, 백 쪽도 채 안 되는 작은 책자를 출간하며 제목을 애국자들이여, 궐기하라!(Patriots, Stand Up!)”라고 하였다. 러쎌 피터슨은 DuPont회사에서 오랫동안 근무하였고 1970대초 공화당원으로 델라웨어 주지사를 역임한 바 있다. 그는 과학자이자, 정치가인 동시에 시민운동가이며 환경론자이다. 그는 1996년 민주당으로 당적을 바꾸었다.

책의 제목만큼이나 책의 내용이 직정(直情)적이다. 부시행정부에 대한 그의 비판과 독설, 그리고 애국민임을 자처하는 미국인들에 보내는 그의 충언을 읽으며 그가 팔순 노인은 커녕 스무 살 팔팔한 젊음이 아닐까하는 생각이 들기까지 하였다.

그는 9.11참사 이후 불어닥친 미국내의 애국주의가 아주 잘못된 방향으로 나아가고 있다고 지적한다. 비뚤어진 애국심과 애국주의의 선동으로 미국은 지금 처음 국가를 건설하며 꿈꾸었던 참되고 큰 미국정신을 잃어 버리고 있다고 주장한다.

그리고 그 선두에 부시행정부로 대변되는 극우 보수 공화당원들이 앞장서고 있다고 비난한다. 부시행정부가 이라크와의 전쟁을 시작하며 내걸었던 전쟁의 당위성 일곱 가지들 일테면 이라크의 대량살상무기 보유, 알 카에다 조직과의 연계, 우라늄생산을 위한 시설 보유, 독가스로 수천 명의 인명 살상, 우라늄의 대량 유입, 생화학 무기 생산을 위한 연구 시설 보유, 미국의 안전 위협 등의 모든 전쟁 이유들은 단지 구실이었을 뿐 모두가 거짓으로 판명되었다는 것이 그의 주장이다.

그는 지금이야말로 참다운 애국주의의 개념을 바로 세워야 할 때이며, 생각있는 미국인들이 이 운동에 앞장 설 것을 주문한다. 그는 진정한 애국심과 애국주의는 미국의 첫 정신으로 돌아가는 길이라고 주창한다.

“들어라! 선조들이 어렵게 지켜온 미국인들의 삶의 방식 곧 자유와 정의를 구가하는 생활 양식을 버리라고 주문하는 오늘날 극단주의 지도자들을 향해 이 미국이 울고 있는 통곡의 소리를!”

연이어 러쎌은 주창한다.

“애국자들이여, 궐기하라! 수 세대 동안 싸워 이룩한 이 위대한 국가의 명예를 위하여! 법 아래서 누릴 수 있는 자유와 정의를 구가하는 이 땅의 삶을 위하여! 전 세계 민중들의 꿈을 집중시켰던 식민주의, 노예제도, 파시즘, 공산주의와의 대결을 통해 이룩해온 이 땅을 위해! U.N.헌장과 권리장전, 독립선언서에 명시된 우리들의 기본적 권리들을 위해! 궐기하라!”

팔순 노인이 치켜든 열정적 반 부시의 깃발에도 불구하고 오늘날 미국민의 거의 반수는 부시행정부의 지지층들이다. 나는 지금 친부시, 반부시를 논하고자 하는 것이 아니다. 양쪽 모두 의견이 다른 우리들, 바로 미국이라는 대전제를 깔고 논하고 있다는 점을 말하고자 함이다. 애국의 길은 생각에 따라 차이가 날 수도 있다. 가는 길이 다를 수도 있다.

그러나 단 한가지 함께 공유해야만 하는 것이 있다. 인류 보편적인 가치 곧 자유와 평등 그리고 정의아래 상식적인 보편의 가치의 기반 위에 서서 부르짖는 애국이어야만 한다는 것이다. 그 기반을 상실한 채 애국을 호도하는 세력은 타도의 대상이며 실로 애국자들이 궐기해야만 하는 세상인 것이다.

미국뿐만 아니다. 어디에서건 보편 상식적인 가치를 따져 애국을 논해야만 한다. 그 가치를 호도하고 왜곡하는 세력은 타도해야만 할 대상이다. 그러나 미국이든 한국이든 역사의 흐름을 바라보는 시각은 늘 희망적이고 긍정적이어야 한다.

역사란 인류의 보편적 자유확대사라는 헤겔의 말은 아직도 유효하기 때문이다. (2004. 3. 26)

<후기> – Russell W. Peterson은 지난 2011년 2월, 95세의 나이로 세상을 떠났다.

우리가 탓던 시카고에서 샌프란시스코를 달리는 관광열차 California Zephyr 역시 바로 이런 적자를 면하려고 내놓은 상품 가운데 하나이다. 다행히 우리가 탓던 기차는 정시에 출발하였지만 Amtrek 웹사이트에 나타난 이 관광열차의 정시 운행율을 보면 여전히 촌스럽다는 표현이 어울린다 할만하다.

우리가 탓던 시카고에서 샌프란시스코를 달리는 관광열차 California Zephyr 역시 바로 이런 적자를 면하려고 내놓은 상품 가운데 하나이다. 다행히 우리가 탓던 기차는 정시에 출발하였지만 Amtrek 웹사이트에 나타난 이 관광열차의 정시 운행율을 보면 여전히 촌스럽다는 표현이 어울린다 할만하다.