미술- 나와는 전혀 상관없는 세계다. 물론 아는 바도 관심도 전혀 없다. 어쩌다 미술 작품들과 마주할 때면 그저 내 느낌으로 받아드릴 뿐, 알고자 노력해 본 기억도 없다.

내 마지막 미술 교육 수업은 고등학교 일학년 때였다. 상업고등학교라 교과목도 미술이 아닌 상업미술이었다. 내겐 참으로 재미없는 수업이었다. 게다가 학기 초 수업시간에 옆에 아이와 장난을 치다가 걸려 선생에게 오지게 맞았었다.

미술 선생의 수업은 독특했다. 그림에 대한 주제를 설명한 뒤 그림을 그리게 했다. 해당 시간에 다 그리지 못하면 그걸 완성해 오는 게 숙제였다. 그리고 그 다음시간 선생의 평가가 바로 내려졌다. 평가방식이 참 독특했다. 1번부터 10번까지 우루루 교단 앞으로 나가서 열명의 학생이 자기가 그린 그림을 가슴높이로 들고 서 있다가, 1번부터 한 명씩 순서대로 한 발 앞으로 나아가 자기의 그림을 얼굴 높이로 들면, 교실 끝에 서서 게슴츠레한 눈으로 그림을 쳐다보던 선생이 평가를 내린다. 우수, 가작, 입선, 낙선, 선외 등으로 차례차례….

선생은 그림을 보는 것인지 학생 얼굴을 보는 것인지 나는 번번히 낙선 아니면 선외 평가를 받았었다. 나는 장난을 쳐 보기로 했다. 몇 안 되는 중고 대학 동창인 친구 하나가 이웃 반이었는데 그는 늘 우수 판정을 받곤 했다. 다행히 그 친구 반수업이 내 반 보다 먼저여서 그 친구가 우수 판정을 받은 그림을 빌려 들고 내가 판정을 받아 보았던 것이다. 결과는 영락없는 낙선이었다.

그날 이후 미술선생은 더는 내게 선생이 아니었고, 소심한 내 복수는 그날 이후 미술과는 영영 담벼락 쌓고 지내는 일이었다.

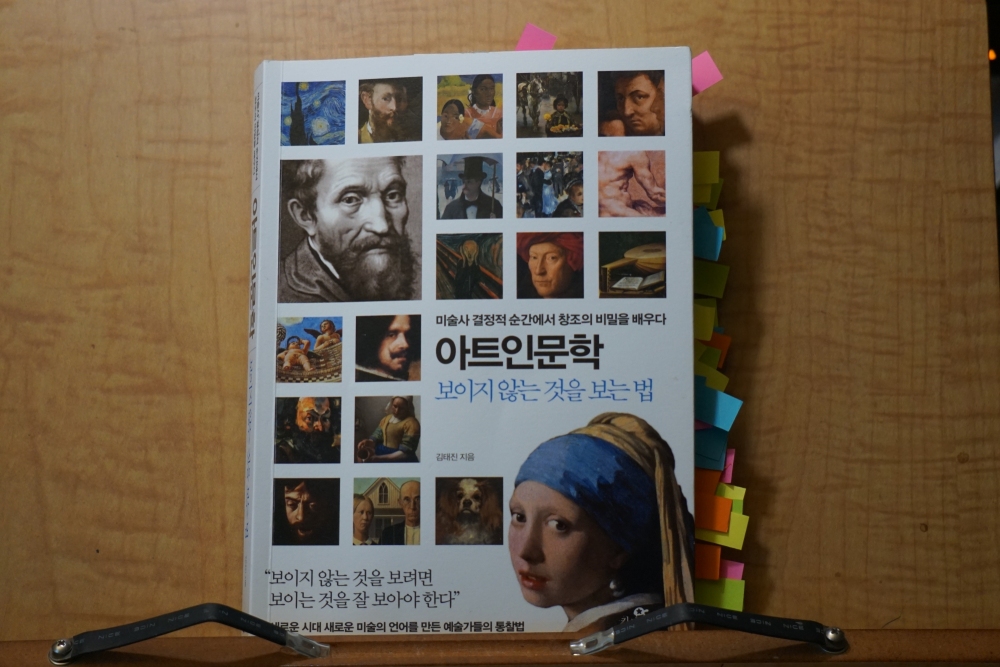

그런 내가 이 나이에 미술사 책을 읽었다. 그것도 정말 재미있게 꼼꼼히 곱씹을 곳에 포스트잇을 붙여가며 말이다. 이따금 책이 소개하는 그림들과 설명에 전율까지 느끼며 책에 빠졌었다. 김태진이 쓴 <미술사 결정적 순간에서 창조의 비밀을 배우다. -보이지 않는 것을 보는 법>이라는 긴 제목의 책이다.

고전주의, 르네상스, 바로크, 로코코, 신고전주의, 낭만주의, 사실주의, 인상주의, 후기 인상주의, 추상, 전위 등등 살며 한번쯤은 들어 보았던 이야기들에 홀렸던 것인데, 신기하게도 내가 들어 본 화가들의 이름이 제법 많다는 사실에 내 삶이 그리 팍팍한 것만은 아니었다는 감사도 일었었다.

아무튼 이 책의 마지막 에필로그 글을 작자는 이렇게 마무리한다. <눈을 들어 당신만의 밤하늘을 보라. 그리고 시대가 정해준 삶이 아니라 당신의 영혼이 이끄는 삶을 향한 여정을 시작해보라. 오직 통찰을 향해 나아가면 된다. 그 모든 순간 재미가, 그 좋은 재미가 늘 함께 하길 바란다.>

작자는 이 맺음 말 전에 예술과 가까워지기 위해, 통찰을 얻기 위해 책을 권한다. 그것도 무조건 재미있는 책을 권한다. 그런 면에서 이 책은 정말 재미있는 책이다.

미술사는 곧 사람살이 성장사였다. “예술은 곧 인간 사랑이다. 사람들에게 영향을 주어 더 나은 세상을 만들어가도록 하니까.”라는 쿤스의 말처럼 책을 읽으며 나에 대한 사랑, 사람 사랑 마침내 신의 사랑을 만나게 되는 법을 안내에 준다. 무릇 모든 역사가 그러하듯.

미술 역시 인공지능의 시대를 맞게 된 오늘을 이야기하며 이 책은 이런 물음으로 끝난다. <이제 미술은 어디로 흘러가게 될까.>

단편적으로는 내 삶의 내일, 나아가 내 자식들과 이웃들의 내일에 대한 물음에 가 닿을 수 있는 물음이었다.

** 재밌는 머리 속 그림 하나. 내 고등학교 일학년 상업미술시간 그 학급 모습. 킬킬거리며 얻어내 보는 은총 하나. 그가 참 미술선생이었는지도 모를 일. 그게 1969년도 일 터이니, 55년 전인데. 이제라도 미술사를 읽고 새로운 맛을 느낄 수 있는 것은 어쩜 그의 덕일수도.

이 책을 권해 준 내 스승께도 감사를.

***개나리와 튤립에 길고 따스한 봄빛 내리며 저무는 하늘에 감사가 이는 저녁에.