얼굴 뵈온 지가 십 수 년이 된 사촌형님이 책을 내셨단다. 흔히 노년기에 혹하기 쉬운 자전적 이야기쯤 이겠거니 했는데 자그마치 단편소설집을 내셨단다.

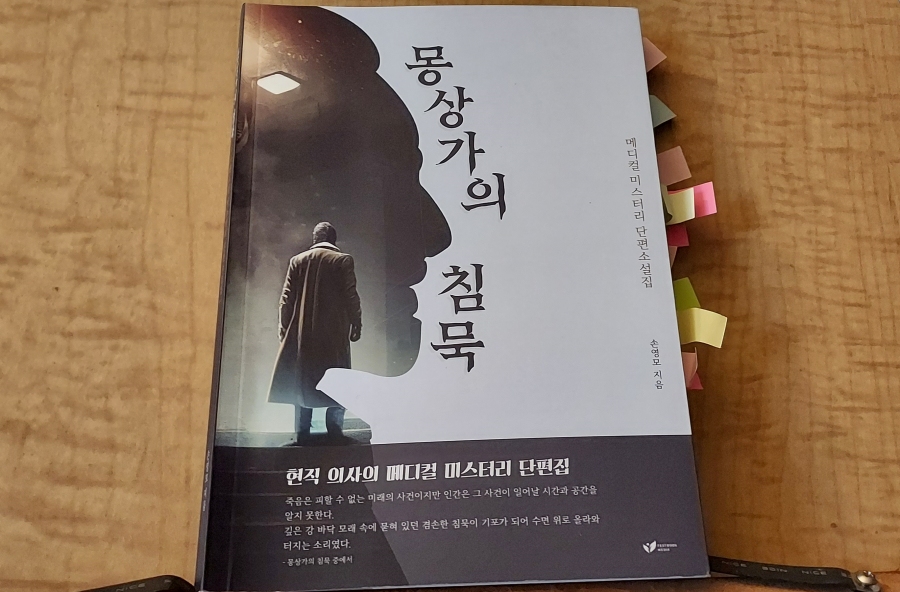

‘현직 의사의 메디컬 미스터리 단편집’이라는 소개 글이 덧붙여 진 소설 <몽상가의 침묵>을 단숨에 읽었다. 단숨이라고 했지만 내 통상의 독서 속도로 보아 거의 세 배의 시간을 보냈다.

의학적 지식이라고 말할 수도 없는, 사람의 몸에 대한 내 앎의 수준은 오래 전에 돌아가신 내 할아버지만도 못한지라 형님이 꼼꼼히 달아 놓은 주석과 책 뒷장에 덧붙여 놓은 정답 대조표 같은 집필노트를 번갈아 읽어야 했기 때문이다.

허나 비록 유기체로써의 인간 몸에 대한 이해 능력은 떨어지지만, 내 나름의 맘 곧 정신에 대한 깨달음은 나름 자부를 지닌 터(그래서 아직 유년이지만…). 그리 읽다 보니 사람의 몸과 맘이 결코 떨어진 게 아니라는 깨달음은 이 소설에서 얻은 첫 이득.

필시 자전적 이야기인 듯 싶은 ‘몽상가의 침묵’과 ‘오래된 이야기’는 의사로서의 고뇌와 직업에 충실하였던 삶의 자세에 대한 되새김인데 사뭇 처절하게 다가왔다.

이 책의 중심 이야기인 <아폽토시스(apoptosis)>는 그야말로 추리소설이다. 그런데 우리 모두가 지난 몇 년 사이 겪어 낸 이야기다. 하여 단숨에 읽힌다. 아니 겪어 낸 것이 아니라 겪고 있는 사건이다. 나와 아내 그리고 아들이 감염 되었던 그리고 바로 오늘 뒤늦게 딸아이가 감염되어 앓고 있는 코로나 바이러스에 대한 이야기이기에 그렇다.

침묵에 대한 물음은 오늘 내가 마주하고 있는 세상 뉴스에 대한 것이기도 하고, 전염병이 우연과 필연이 맞닿아 일어난다는 사실을 깨우치는 이야기는 가히 종교적이기도 하다.

읽으며 내가 밑줄 쳤던 몇 개 문장들이다.

<풀밭 세상에서는 번식과 죽음의 질서가 존재하고 있었다.>

<동물 세포에 적응 된 바이러스가 우연히 인체 감염에 성공한 후 인간 세포에 적응하게 되면 인간계의 전염병이 되어 사람들끼리 전염이 일어난다.>

<지금은 존재하지 않지만, 과거에도 존재했고 앞으로 존재할 미래가 침묵으로 인해 과거가 반복된다면 그들이 소유한 가치는 무엇이었을까?>

<과거를 기억하는 이유는 과거의 경험을 통해 미래를 예측하는 사고 과정에 필요했기 때문이었다.>

<인간을 병들게 한 것은 바이러스였지만 도시를 병들게 한 것은 강요된 침묵이었다.>

- 내가 대학을 입학했던 그 해에 형님은 의대 본과생이었는데, 무슨 소설 이야기를 했었다. 나더러 ‘이런 소설을 써 보라’고 했는지, 아님 당신이 ‘이런 소설을 써 보고 싶다.’고 했는지는 정확치 않다. <몽상가의 침묵>을 읽다가 정확해 진 기억 하나. 개미에 대한 이야기를 했었다. <몽상가의 침묵>속에 전염병의 매개로 개미 이야기가 나온다. 50년이 넘은 옛 적 기억이라 자신은 없다만.

- 이런저런 이유로 한 해 한 해 미루어 두었던 서울 여행, 올 한 해가 가기 전에 나서 볼 요량이다. 사촌들 얼굴도 보고 그리던 얼굴들도 볼 겸.

*** 이 책의 마지막 문장이다. <확인되지 않은 정보나 근거 없는 소문으로 의사 결정을 하기 보다는 근거중심의 의학적 견해를 찾아 보는 데 도움이 되기를 바란다.>

나는 이 문장을 오늘날 뉴스들을 바라보는 올바른 지침으로 읽었다. <사실에 근거한 진실을 찾으라.>고.