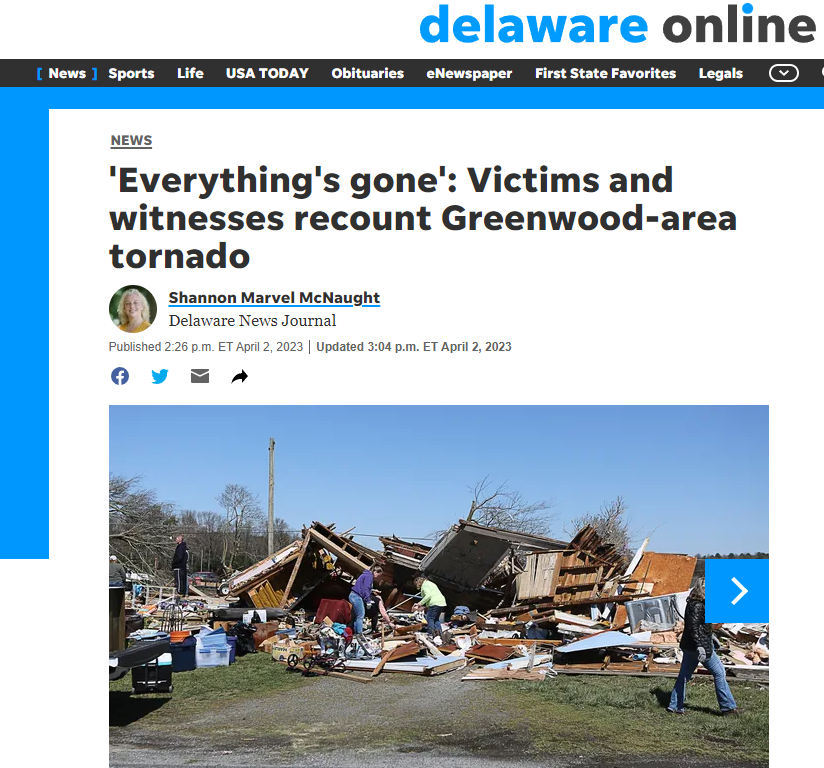

어제 저녁 델라웨어주 남부를 휩쓸고 지나간 토네이도로 목숨을 잃은 이가 있다는 소식과 함께 전하는 신문 기사 내용이다.

바람에 집이 날아가 버린 이의 이야기란다. 이웃 도시에서 주말 저녁식사를 즐기던 중 이웃의 전화를 받았단다. “당신의 집이 다 날라가 버렸어요!.” 그녀는 이웃이 전하는 다급한 목소리가 만우절 농담인 줄 알았단다. 그렇게 모든 것이 사라졌단다. 회오리 바람으로.

그 여파로 간밤 내내 바람이 심하게 불더니만 내 뒤뜰 만개한 꽃들과 함께 나무가지 하나 부러져 땅에 누운 채 아픈 아침 인사를 보냈다.

원치 않는 아픔을 겪지 않고 사는 삶이 어디 있겠느냐만, 대개 그 아픔을 낫게 하는 힘은 더불어 함께 그 아픔을 나누는 이들에게서 비롯되지 않을까?

이어지는 신문 기사 내용들이 그랬다. 그 아픔을 함께 하는 이들의 소식들.

바람이 채 잣지 않아 쌀쌀한 이른 아침부터 온 종일 삽질을 하며 지냈다. 뒷뜰 소나무와 전나무 뿌리를 덮는 복토 작업과 잔디 평탄 작업을 위해 흙과 더불어 놀았다.

삽질을 하다가 문득 떠오른 아주 오래된 옛 일 하나. 군대 말년이었던 시절이었으니 46년 전 일이다. 예비사단 말딴 보병들의 봄 가을은 노역의 계절이었다. 해 마다 이맘 때나 가을이면 전곡 일대 야산에서 벙커 작업을 하곤 했었다.

말이 벙커 작업이지 나나 우리 부대원들이 하는 일은 산 밑에서 산 위에까지 자갈이나 시멘트 아니면 뗏장을 등짐으로 나르는 일이었다. 아침 먹고 서너 번 등짐지고 산을 오르락 내리락 하다 보면 점심 때가 되었고 똑같은 오후를 보내곤 했었다. 그야말로 막 노가다였는데 그렇게 보낸 내 젊은 시절 삼년에 대한 안타까움은 아직도 아리다.

아무튼 말년이었던 나는 적당히 눙치고 산 아래 막사에서 뒹굴 수 있는 방법은 많았으나 그저 등짐 지고 산을 오르고 내리는 일이 맘 편해 ‘시간아 가라’하며 산을 오르고 있었다. 그 때 상병 둘이서 이병과 일병 세 명을 엎드려 뻗쳐를 시켜 놓고 이른바 빠따를 내려 갈기고 있는 것을 보았다.

“아니, 왜들 그래?” 나는 상병들에게 물었다. 그들의 대답이었다. “아니 다들 세 번 째 올라가는데 이 눔들이 요령 피면서 두 번 째 잖아요, 그래 군기 잡느나고….”

그 말에 내가 왜 그리 화가 치솟았는지는 지금도 잘 모를 일이다만 , 나는 그 때 그 상병 두 놈들에게 심한 욕설을 퍼부었고 ‘그런다고 사람을 때리냐?’며 그들 손에서 몽둥이를 뺏어 그들에게 몇 차례 빠따를 쳤었다.

군대 생활 뿐만 아니라 내 평생에 누군가를 때려 본 유일한 경험일게다. 내게 매를 맞은 두 상병들은 배 타고 기차 타고 군에 온 울릉도 출신이었다.

그리고 곧 나는 제대를 했고 이듬해 제대를 한 그 상병들이 내게 연락을 해 왔었다. “우리 고향 구경 시켜 드릴게요. 저희가 매 많이 맞아 봤는데요. 김상병님(나는 까닭없이 꽉찬 만기제대 상병이었다) 매는 정말 간지러웠다구요. 마음은 쪼매 아팠지만…” 아무렴 내 몸의 두배는 족히 될 건장한 이들이었으니….

그렇게 나는 그들 덕에 아직 개발단계에 들어서지 않았던 원초적 울릉도의 아름다움을 만끽했었다. 그들이 작살로 잡아 온 생선회와 물질로 따온 열합(홍합)으로 지은 열합밥 등등… 영화 속 어느 바닷가도 그 해 울릉도 바다보단 아름답지 못했나니, 내겐.

삽질하다 떠올린 옛 삽질 생각으로 그저 웃으며 흙과 노닌 하루였다.

멀리 뉴저지까지 올라가 세월호의 아픔을 함께 하는 오늘 내 참 좋은 이웃들과 함께 하지 못한 미안함으로 하루를 접는 밤에.

참으로 터무니 없는 삽질을 전하는 뉴스들이 넘쳐나지만 모든 삽질이 부질없는 일은 아닐 터.